Automatik

Automatik Uhren

1) Was ist eine Automatik-Uhr?

Eine mechanische Automatik-Uhr zieht ihre Feder selbständig auf: Ein beweglich gelagerter Rotor (oder Pendelschwungmasse) wandelt Arm- und Handbewegungen in Rotationsenergie um. Über ein Aufzugssystem (Ratschen, Klinken, Umkehrräder o. Ä.) wird die Zugfeder im Federhaus gespannt. Eine Schlupfbride am Federende verhindert Überdehnung, indem sie bei Vollaufzug rutscht. Das Uhrwerk gibt die gespeicherte Energie über Gehwerk und Hemmung (z. B. Schweizer Ankerhemmung) gleichmäßig an die Unruh ab.

Kernnutzen: Kein täglicher Handaufzug, konstante Gangreserve (typ. 38–80 h), mechanische Langlebigkeit.

Kernnachteile: Geringere Ganggenauigkeit vs. Quarz, Empfindlichkeit gegen Stöße/Magnetfelder (heute stark reduziert), dickeres Werk durch Rotor.

2) Die Erfindung – frühe Ideen (18. Jahrhundert)

-

ca. 1770–1777: Abraham-Louis Perrelet (Le Locle) entwickelt Taschenuhren mit selbstaufziehendem Pendelboden. Zeitgenössische Berichte schreiben ihm frühe Automatik-Konzepte zu, jedoch sind Datierungen und genaue Konstruktionsdetails historisch umstritten.

-

1778: Hubert Sarton (Lüttich) beschreibt in einer Abhandlung eine Taschenuhr mit zentraler Rotor-Masse – ein Konzept, das modernen Rotoren ähnelt.

-

ab 1780er: Abraham-Louis Breguet verfeinert die „perpétuelle“ (u. a. Stoßsicherung, Aufzugseffizienz). Die Systeme funktionieren grundsätzlich, sind aber empfindlich, groß und teuer. Automatik bleibt eine Randerscheinung in Taschenuhren.

Einordnung: Wer „der“ Erfinder ist, wird bis heute diskutiert. Perrelet wird oft als Pionier genannt; Sarton lieferte eine klar dokumentierte Rotorkonstruktion. Historisch korrekt ist: mehrere Uhrmacher trieben parallel das Prinzip voran.

3) Vom Taschenuhr-Prinzip zur Armbanduhr (20. Jahrhundert)

-

1920er: Mit dem Durchbruch der Armbanduhr nach dem Ersten Weltkrieg wird Automatik wieder interessant – am Handgelenk entstehen genügend Bewegungen.

-

1923/1924: John Harwood (England) patentiert die erste praxistaugliche Automatik-Armbanduhr (sog. „Bumper“-Automatik). Ein halbkreisförmiger Gewichtshebel schlägt an Federn an; Aufzug nur in einem Bewegungsbereich. Serienfertigung erfolgt mit Schweizer Partnern (u. a. Fortis) ab Mitte der 1920er.

-

1931: Rolex stellt den „Perpetual“-Rotor vor: ein freidrehender, 360-Grad-Rotor mit automatischem Aufzug – das Grundprinzip moderner Automatikwerke.

-

1948: Eterna führt den kugelgelagerten Rotor ein. Rollkugellager senken Reibung, erhöhen Effizienz und Zuverlässigkeit (die fünf Kugeln werden zum Markenzeichen).

-

1950: IWC (Albert Pellaton) entwickelt das Pellaton-Aufzugsystem (Herzhebel/Klinkensystem für hohe Effizienz, langlebig).

-

1959: Seiko führt den „Magic Lever“ ein: ein robustes, bidirektionales Aufzugssystem mit wenigen Teilen – bis heute weit verbreitet.

-

1957 (Patent 1954ff.): Buren präsentiert den Mikro-Rotor: der Rotor ist in die Werks-Ebene integriert, was flachere Automatikwerke ermöglicht.

-

1969: Das Jahr der automatischen Chronographen – drei parallele Wege:

-

Seiko 6139 (integrierter Automatik-Chronograph),

-

Zenith El Primero (hohe Frequenz, integriertes Layout),

-

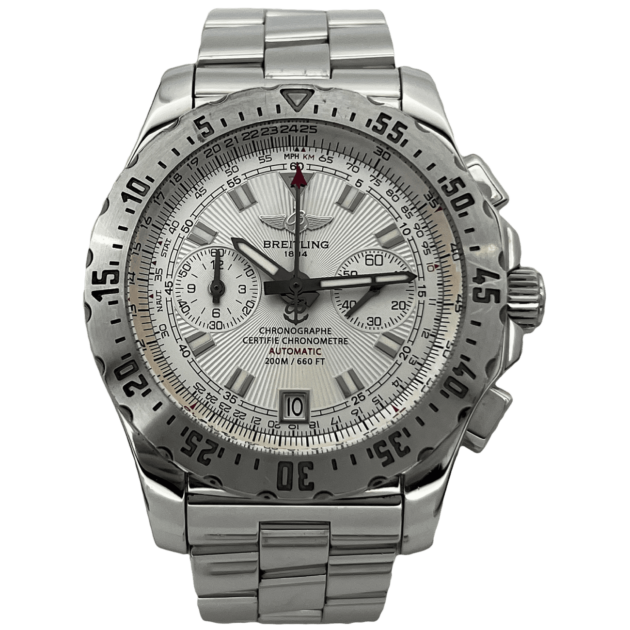

Kaliber 11 (Heuer-Breitling-Hamilton-Büren-Dubois-Depraz; Modul-Chronograph auf Automatik-Basis).

-

-

1970er–1990er (Quarzkrise): Mechanische Automatik gerät unter Druck, überlebt im Premium-Segment.

-

ab 2000: Renaissance durch Finissierung, neue Materialien und verbesserte Fertigung.

4) Technische Weiterentwicklungen (Auswahl)

-

Bidirektionaler Aufzug: Energiegewinnung in beiden Rotationsrichtungen (Umkehrräder/-klinken).

-

Werkstoffe:

-

Nivarox-Spiralen und amagnetische Legierungen reduzieren Temperatureinfluss und Magnetisierung.

-

Silizium-Bauteile (Hemmung/Spirale) bieten geringe Reibung, Korrosions- und Magnetfeldresistenz.

-

Keramik-Lager in Rotoren erhöhen Verschleißfestigkeit.

-

-

Hemmungen: Co-Axial-Hemmung (George Daniels, großserienreif seit 1999 bei Omega) reduziert Gleitreibung, verlängert Serviceintervalle.

-

Gangreserven: Von ~40 h früher zu 60–120 h bei modernen Werken (optimierte Federhäuser, Doppelfederhäuser).

-

Stoßsicherung & Regulierung: Systeme wie Incabloc, „free-sprung“ Unruhen, variable Trägheits-Schrauben verbessern Stabilität.

-

Effizienz & Wartung: Durch Feinschliff der Kinematik (z. B. Pellaton, Magic Lever) und bessere Schmierstoffe verlängern sich Serviceintervalle und Gangstabilität.

5) Wie beurteilt man ein Automatikwerk?

Kriterien:

-

Aufzugseffizienz: Setzt die Uhr am Handgelenk rasch Energie um? (Konstruktion, Lagerung, Bidirektionalität)

-

Ganggenauigkeit & Stabilität: Tägliche Abweichung (z. B. COSC-Chronometer: −4/+6 s/Tag; interne Normen teils strenger).

-

Gangreserve: Praxiswert > 60 h ist heute üblich, besonders wenn die Uhr im Wechsel getragen wird.

-

Robustheit: Unempfindlichkeit gegen Magnetfelder (Normen bis 15.000 A/m oder höher), Stoßsicherheit, Feuchtigkeits-/Staubschutz.

-

Servicefreundlichkeit: Ersatzteillage, modulare Bauweise, verbreitete Kaliber (z. B. ETA/Sellita/Miyota) vs. Manufakturkaliber.

-

Bauhöhe & Ästhetik: Mikro-Rotor oder dezentraler Rotor für flache Uhren; Finissierung (Genfer Streifen, Anglierungen) als Qualitätsmerkmal – funktional nicht notwendig, aber wertprägig.

6) Typische Missverständnisse – kurz korrigiert

-

„Automatik ist genauer als Handaufzug.“ – Nein. Genauigkeit hängt von Regulierung, Hemmung, Frequenz und Qualität ab, nicht vom Aufzugsmodus.

-

„Langes Liegen schadet.“ – Nicht grundsätzlich. Stehzeiten sind unkritisch; wichtig sind regelmäßige Services (Öle altern auch im Stillstand).

-

„Nur starke Bewegung zieht auf.“ – Schon normale Alltagsbewegungen reichen. Bei sehr sitzender Tätigkeit ggf. gelegentlich Handaufzug (falls vorhanden) oder Uhrenbeweger nutzen.

7) Zeitleiste – Meilensteine

-

1770er: Perrelet – frühe Selbstaufzug-Taschenuhren (umstrittene Priorität).

-

1778: Sarton – klar dokumentierter Zentral-Rotor.

-

1780er–1800er: Breguet – „perpétuelle“, Robustheits-Verbesserungen.

-

1923/24: Harwood – erste praxistaugliche Automatik-Armbanduhr (Bumper).

-

1931: Rolex – freidrehender 360-Grad-Rotor („Perpetual“).

-

1948: Eterna – Rotor im Kugellager.

-

1950: IWC – Pellaton-Aufzug.

-

1957: Buren – Mikro-Rotor (Patente Mitte 1950er).

-

1959: Seiko – Magic Lever.

-

1969: Seiko 6139 / Zenith El Primero / Kaliber 11 – automatische Chronographen.

-

1999+: Serien-Einführung der Co-Axial-Hemmung; Silizium-Bauteile; deutlich längere Gangreserven.

Alle 10 Ergebnisse werden angezeigtNach Aktualität sortiert

-

-

-

-

Ursprünglicher Preis war: 1.190,00 €1.090,00 €Aktueller Preis ist: 1.090,00 €.

zzgl. Versandkosten

In den Uhrenkorb -

-

-

-

Ursprünglicher Preis war: 1.150,00 €1.090,00 €Aktueller Preis ist: 1.090,00 €.

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. Versandkosten

In den Uhrenkorb -

-